| フェラーリやランボルギーニが燃えるという報道は後を絶たない |

たしかにスーパーカーがよく炎上するのは「事実」である

なんだかんだで結構多い、スーパーカーの炎上。

特にフェラーリやランボルギーニは「燃える」車の常連ですが、他にもポルシェやジャガー、アストンマーティンといったスポーツカーが燃えることも。

そこで、なぜ燃えるのか(可能であれば対策も)をここで考えてみたいと思いますが、根本的な、そして主な問題は「熱」。

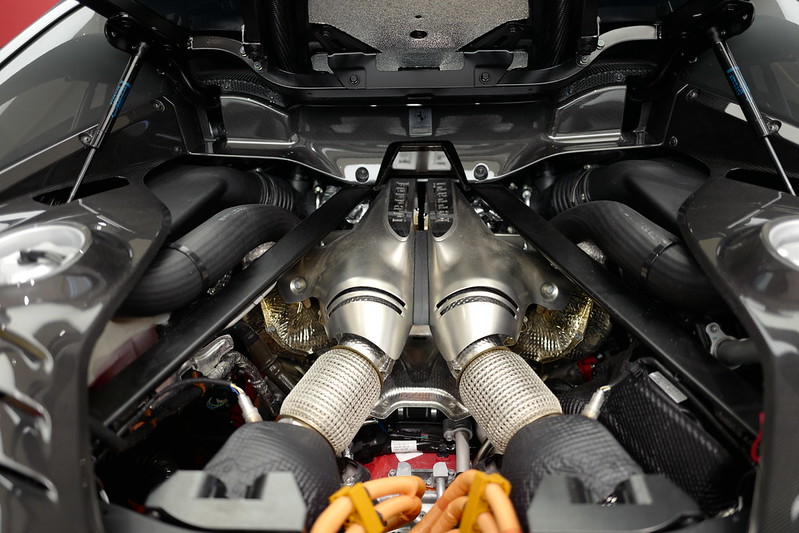

スーパーカーのエンジンは高い出力を発生させるため、同時に発生する「熱」も非常に大きく、これが発火の主要因だと考えられます。

その熱たるや想像の域を大きく超えており、先日も「走行直後のフェラーリの発する熱が枯れ葉に引火してフェラーリが全焼した」というユーチューバーが自身のYoutubeチャンネルに動画を公開しています。

1.スーパーカーの燃料ラインは悪化しやすい

燃料タンクや燃料を送るパイプはゴムなど樹脂でできていることがほとんどですが、これは熱や紫外線(リアフードがガラスの場合など)、経年によっても劣化。

特にスーパーカーのエンジン及びエンジンルームは異常に熱くなり、この熱で樹脂類が一気に劣化することも。

-

-

やはりウラカンはガヤルドに比べ進歩。走行直後のエンジン温度はかなり低くなっている様子

さて、気温が高い日が続きますが、走行直後のウラカンのエンジンルームや排気系などの温度を測定。 僕はもうちょっと温度が高いと考えていたのですが、最も温度が高いのはエンジンルーム内の遮熱板付近で66.7度 ...

続きを見る

よってスーパーカーではメーカー側にてこういった燃料ライン関係の交換サイクルが定められているはずですが(10年くらい?ランボルギーニ・ウラカンの説明書を見ると5年内の要交換項目には入っていない)、これを怠ると硬化したフューエルラインが割れたりし、そこからガソリンが漏れて発火→炎上、ということに。

これは「ちょっと前の」スーパーカーが燃える原因としてはかなり多いと思われ、そのためぼくは樹脂類が劣化しないよう、酷暑の時期には車に乗らない、炎天下に車を置いておかない、ということを心がけています(一般に所有する期間ではまず問題はないはずですが、気持ちの問題で)。

なお排気量の大きなエンジン、ターボエンジンは一般に熱に厳しいのでさらに注意が必要かもしれませんが、現代の車だとあまり気にする必要はなさそうです。

参考までに、最近の車でもフューエルラインの問題(接続部から燃料が漏れる)でリコールになった例があり、新しい車でもこういった不具合があれば炎上の可能性が出てくるのでしょうね。

加えて、スーパーカーに想像以上のGがかかったり振動が発生することがあり、よって修理やメンテナンスの際に「ちゃんと各部の接続を行っていないと」そこに負荷が集中し破損することがあり、(それがオイルラインや燃料系だと)そこからオイルや燃料が漏れて発火することも珍しくはなく、「修理直後のスーパーカーが燃えた」というのは主に担当したメカニックの技術的な問題が考えられます。

少し話はずれますが、エンジンルームの「熱」に関し、配線と熱源が近いと配線の皮膜が痛んでショートし発火の原因となることがあり、BMWのV12エンジン搭載車(前の話ですが850iなど)では配線が熱でやられて車が動かなくなる、という例がありますね(年式によってはVバンクの中を配線が通っており、これの皮膜がボロボロになる)。

加えてポルシェでも(こちらは皮膜の品質の方に問題があったようですが)エンジンルームを通るハネースに問題があった例があります(993世代)。

脱線ついでまでに、スーパーカーは「いかに小さく作るか」「いかに車体中央に重心を集めるか」「いかに重心を低く作るか」が大きな課題であり、エンジンはもちろん補機類その他がすべて「可能な限り車体中央に、そして同じように低い位置に」マウントされていて、そのため一般的なクルマと比較すると熱源が”集中”しており、これによって熱が逃げにくく(もちろんスーパーカーメーカーもその対策は十分に行っている)、発火しやすい状況ができているのは間違いないかと思います。

2.エンジンオイル

オイルそのものは簡単に燃えるものではありませんが、高温になると燃える場合も。そしてガスケットから漏れたり、オイル注入口からオイルが溢れてそれをほったらかしにしておくとそこから発火→炎上、ということがあります。

一般にオイルは「規定量」というものがありますが、これを超えてオイルを入れると走行中に「オイルが吹く」ことも。

よって自分でオイル交換をする場合はオイルレベルをちゃんとした方法で確認して(説明書に記載があり、細かく指定されていますが、それだけ重要ということ)規定のレベルに収まるように入れ、溢れたオイルは必ず拭き取る必要があります。

オイルの銘柄は指定されたものを使用する、ということも重要ですね。

なお、ぼくは以前にBMW Z3のエンジン(ダブルVANOSのアウト側)からオイルが吹いてエンジンルーム内がかなり焦げ臭くなったことがありますが、一歩間違えば燃えていたのかもしれない、と今でも恐怖を感じることがあります。

3.バッテリーのターミナル

通常ここはしっかり固定されているのですが、稀にパーツの不具合(スーパーカーではないが、最近もトヨタにリコールが出た)、メンテナンス時にバッテリーを一旦外して再度固定する際にターミナルの固定力不足で「ガタ」が生じ、ここの接触不良で発火することも(走行時の振動によって接触したり離れたりを繰り返すと火花が出る)。

バッテリー近辺には燃えるものはあまりないのが通常ですが、もしここに何かあれば「炎上」に繋がる可能性もありますね。

オーディオをいじっている人でターミナルを変えている人も要注意です。

なお(全ての車種かどうかは不明)BMWはクラッシュ時にターミナルが外れて電流が車に流れない(引火しない)ようにできているのですが、これもZ3にてその部品に問題があり、走行中にターミナルにガタが出て車が走行中にて停止し、バッテリー周辺が焦げ臭くなっていたことからこの問題を発見した、という経験があります。

-

-

北米で最も売れているトヨタ車、RAV4が「発火の恐れあり」として調査対象に。バッテリー搭載方法/位置に問題の可能性、最大で190万台が影響

| 自動車はどんな状況においても「確実性」が期待されている | ロイターによると、米国運輸省道路交通安全局(NHTSA=National Highway Traffic Safety Administ ...

続きを見る

4.スターターに通電しっぱなし

これは実際にアウディで過去にリコールが出ていますが、キーシリンダーにキーを差し込んでキーを捻りエンジンをスタートさせるタイプにおいて、エンジンがかかったのちも「スターターが通電しっぱなし(正常な状態だとエンジン始動後にそこには電流が流れなくなる)」でそこに負荷がかかり、配線が焼けるというもの。

この場合も燃えた配線付近に可燃物があると一気に炎上することに。

自動車のパーツは通常では難燃性のものが使用されているものの、これもオーディオ的見地から吸音材などを入れている場合、それに発火してしまうこともあると思います。

5.揮発性の接着剤に引火

これは実際にフェラーリ458イタリアであったもので、リアホイールハウス内に使用される接着剤が揮発性で、生産から時間が経っておらず先着材が完全に揮発しきっていない状態にて(要は納車直後など)エンジンや周辺が高温になるような走行をすると、揮発した接着剤に引火して燃える、というもの。

非常に珍しい例ですが、「新しいクルマほど(接着剤が乾いていないので)燃えやすい」というものですね。

6.空ぶかし

これも滅多にないものの、停車状態でやたらと空ぶかしをするとエンジンの温度が上がってしまい(冷却できなくなり)、高温になり発火→炎上というコース。

過去にはイベント会場に車を搬入する際、規定によって燃料を一定量以下にしないといけないものの(消防法の関係で)、ガソリンタンクに燃料が多く残っていいたために会場の外で停車したままエンジン回転数を上げっぱなしにしていたところ燃えてしまったガヤルドが報告されています。

現代の車は当然水冷ですが、それでもラジエターに風を当ててやる必要があり(通常は走行によって風が当たる)、しかし停車状態だと風が当たらず循環する冷却水が冷えないことになり、これはメーカーにとって「想定外」の使い方ではありますね。

合わせて読みたい、スーパーカーが「燃える」「炎上」関連投稿

-

-

中央道でフェラーリが炎上!「後続車にパッシングされ、停止した直後にエンジンルームから出火」。スーパーカーはなぜ燃える

| 幸いなことにけが人はなし | 朝日デジタルによると、7月31日、神奈川県相模原市緑区小渕の中央道上り線上野原インターチェンジ付近にてフェラーリが炎上していると通報があった、とのこと(朝日デジタルの ...

続きを見る