| ステアリングホイールは進化しない?フェラーリが変えた“操る感覚” |

フェラーリの市販車の進化は常に「レーシングカー」とともにある

クルマの四隅に取り付けられるホイール(車輪)と同じく、ステアリングホイール(ハンドル)は自動車にとって「なくてはならないもの」で、実際のところ自動車が誕生して以降、「ほとんど変わらない」パーツです。

しかし、フェラーリはそこに革新的なヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)を持ち込んで運転体験を飛躍的に高めてきたという歴史を持っており、これは「両手はステアリングホイールに、視線は路上に」という同社の哲学を反映させたもの。

ここでその歴史を振り返ってみましょう。

F1から始まった“ステアリングホイール革命”

かつてのF1カーでは、ステアリングホイールの役割は単に方向を変えるだけの存在で、たとえば1951年、ホセ・フロイラン・ゴンザレスがフェラーリ375でF1初勝利を挙げたとき、また1980年代のジル・ヴィルヌーヴ時代でも、ステアリングはシンプルな丸型で、操作系は別に配置されています。

しかし現代のF1マシンでは、ステアリングホイール自体が高性能コンピューターともいうべき存在へと進化しており、エンジンマッピング、ブレーキバランス、ラップタイム表示、走行モード…すべてを指先にて操作することが可能です。

2002年、“エンツォフェラーリ”が公道用フェラーリのハンドルを変えた

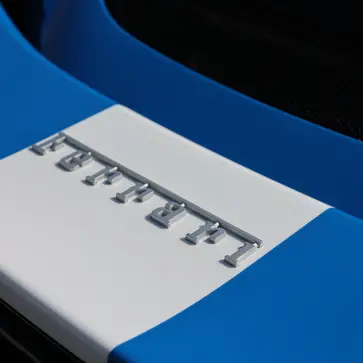

そしてフェラーリは「それまでずっと変わらなかった」市販車のステアリングホイールにもF1マシンの思想を持ち込み、たとえば2002年に登場したエンツォフェラーリは、初めてボタン付きステアリングホイールを採用した市販車です。

- 親指位置にウィンカー操作ボタン

- 液晶ディスプレイ操作、車高調整、ダンパー設定、トラクションコントロール、リバースギアなどのボタンも装備

Image:Ferrari

この設計思想こそが、現在のフェラーリにも引き継がれている「両手はステアリングホイールに、視線は路上に」という基本方針。

ドライバーはステアリングから手を離すことなく、主要機能を直感的に操作できるようになったわけですね。※ある意味では、オートメイテッドクラッチの導入も「ドライバーがより早く、より正確に、より少ない負担と動線で」運転にかかわる重要な動作を行えるようにという目的にて取り入れられたものである

2004年、F430で“マネッティーノ”が登場

さらに2004年、F430では、フェラーリ初となる電子制御デフ(E-Diff)を採用。

ステアリング角、ヨーレート、各ホイールの速度などの情報をもとに、車両挙動を緻密に制御可能になり、それに伴ってマネッティーノ(manettino)と呼ばれる走行モード切替スイッチがステアリング右下に登場しています。

Image:Ferrari

なお、このスイッチは物理的に「カチッ」という感覚を伴って操作するため、機能的(確実に操作を完了できる)でありながら感性的な満足感も提供するという側面があり、これはオーナーに対しても大きな満足感を与える部分かもしれません(近年、ここに注目する自動車メーカーも少なくはなく、機械式クロノグラフのプッシュボタンのように、明確なクリック感をボタンに持たせるケースが増えている。フルデジタルから”一周回って”のトレンドなのかも)。

- Ice:氷雪路や低μ路

- Wet:雨天走行

- Sport:通常のスポーツ走行

- Race:サーキット走行

- CST Off:すべての電子制御を解除

【最新世代】ハイブリッド時代のステアリングはさらに複雑かつ直感的に

ハイブリッドモデルの登場により、296GTBやSF90ストラダーレではステアリングホイールの機能はさらに拡張。

このステアリングホイールは(ハイブリッドではないけれど)ローマにも採用され、さらにはSF80にも改良が加えられつつも取り入れられています。

いくつかの操作系はタッチ式へと変更されていますが、いくつかの操作系は「アナログスイッチ」として残され、さらに最新世代ではいくつかの「タッチ式」スイッチが「物理ボタン」へと置き換えられています。

- タッチ式HMIの採用(ディスプレイ変更やエネルギーフロー表示など)

- マネッティーノは以下の6段階に進化

- Wet(安定性重視)

- Sport(公道スポーツ)

- Race(アグレッシブな走行)

- CT Off(トラクションコントロール解除)

- ESC Off(すべての電子制御オフ)

- Bumpy Road(ダンパー設定だけ変更)

- Wet(安定性重視)

これにより、複雑な車両制御も直感的にアクセスでき、ドライバーはマシンに備わる“すべての魔法”を自由に操れるようになっているわけですね。

まとめ:ステアリングホイールは“操作の未来”を宿す場所

フェラーリのステアリングホイールは、単なる操舵装置ではなく、運転者とマシンをつなぐインターフェース。

2002年のエンツォから、2020年代の296 GTBまで、フェラーリは常に「ドライバー中心」の哲学を貫いています。

そしてその歴史は「ステアリングホイール単体」にて進化してきたわけではなく、車体制御技術やトランスミッション、パワートレーンとともに、つまり「クルマ全体のパッケージングともに」進化しており、これを実現できたのは「モータースポーツをその核とする」フェラーリだからこそ。

つまりモータースポーツとフェラーリの市販車の進化とは密接に結びついており、ここがフェラーリの持つ「強み」だと言えそうです。

次にステアリングホイールがどのような進化を遂げるのか──その未来もまた、フェラーリらしい“情熱と革新”に満ちていることは間違いなさそうですね。

あわせて読みたい、フェラーリ関連投稿

-

-

フェラーリはその性能同様、インテリアの進化にも注力してきた。フェラーリが「スーパーカーの内装において常に業界のリーダーである」理由とは

| フェラーリは独自の理念に基づき、ドライバーが運転に集中できる環境を整えてきた | そして現代では、同乗者にもエモーショナルな関わりを持たせ、運転していなくとも「特別な体験」ができるように配慮されて ...

続きを見る

-

-

フェラーリのデザイナーが「ヘッドライト」について語る!ボクは常々「フェラーリのヘッドライトはコロコロ変わるのに、なぜどれもフェラーリに見えるのか」が不思議だった

| とくにフェラーリのヘッドライトのデザインはF12でLEDを採用して以来、大きく変化した | さらにはその複雑さは他の自動車メーカーの追随を許さない フェラーリは「世界で最も美しいSUV」と評される ...

続きを見る

-

-

【フェラーリとピニンファリーナの決別】60年の伝統が終焉した理由とは?「当時、我々は唯一自社でデザインを行わない自動車メーカーだった」

| フェラーリとピニンファリーナ:名門タッグの終焉 | フェラーリの革新への意欲:EVと新技術にも挑戦 イタリアのデザインハウス、ピニンファリーナとフェラーリとは長い間密接な提携関係にあり、両者の仲は ...

続きを見る

参照:Ferrari