| ランボルギーニほど「設立の動機が明白な自動車メーカー」はほかにないだろう |

ランボルギーニの伝説の始まり

アウトモビリ・ランボルギーニ(自動車メーカーとしてのランボルギーニ)は、単なる自動車メーカーの枠を超え、情熱、革新、そして既存の概念への挑戦の精神を体現するブランドとして世界の自動車史にその名を深く刻んできましたが、その物語は、創業者フェルッチオ・ランボルギーニの個人的な挑戦と、既成概念を打ち破るという揺るぎない意志から始まります。

今回はそのランボルギーニの歴史を深く掘り下げ、その成功と挑戦にスポットライトを当てることでランボルギーニの包括的な歴史を理解してみたいと思います。

I. 創設者のビジョンと初期の革新

フェルッチオ・ランボルギーニの背景と自動車産業への参入

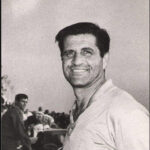

フェルッチオ・ランボルギーニは、1963年に「アウトモビリ・フェルッチオ・ランボルギーニ」を設立し、今日世界で最も認知され、憧れの自動車ブランドの一つを築き上げましたが、しかしこの”自動車ビジネス”は彼にとって3番目となる成功した事業です。

つまり、エンツォ・フェラーリやブルース・マクラーレン、マセラティ三兄弟のように、最初に興したビジネスが「自動車」ではなく、彼にとって「自動車」ビジネスは「2つの成功したビジネスの後に取り組んだ」新しい事業というわけですね。

そこでまずフェルッチオ・ランボルギーニという人物に焦点を当ててみると、若い頃から機械と乗り物に親しんでいたようで、10代の頃からオートバイに乗りレースに参戦していたという記述が見られます。

Image:Lamborghini

その後彼は徴兵されることとなるのですが、ここでは「うまく立ち回った」例が息子であるトニーノ・ランボルギーニの著書にて紹介されており、それによると以下の通り。

- 徴兵直後、配属された部隊の所有する車両の一部をこっそりと、しかし意図的に破壊し、しかし翌日に上官の前で(壊したのが自分であることを知られずに)それを修理して見せることで「車両整備部門」への配属を獲得し、前線行きを免れた

- 基地にて車両の整備を担当し、上官のクルマをチューンするなどして小銭を稼いだ

- 駐屯地付近の住人の車両を整備するなどしてさらにお金を稼いだ

- 「貨幣」は戦争によって価値を失うと考えていたので、代金は「金(ゴールド)」でもらっていた

- その金を徴収されることを恐れ、誰も知られぬように隠し、終戦後にその金を回収して最初のビジネスをはじめた

Image:Lamborghini

フェルッチオ・ランボルギーニは「先見の明」がある人物であった

こういった感じで「商才に長け、先見の明があった」のがフェルッチョ・ランボルギーニという人物ですが、さらにその才能が開花するのが最初のビジネスである「トラクター産業」。

当時の農業は「牛+人力」から「機械(トラクター)化」へと移り変わろうとしていた次期であり、フェルッチョ・ランボルギーニは持ち前の先見性をもって「トラクターの時代が来る」と踏み、軍隊にいたころの伝手をたどって「終戦後、もう使用しなくなった」軍用車を安く買い取ってトラクターへと転用し販売することで大きな富を獲得します。

この際に立ち上げたのがトラクターメーカー「ランボルギーニ・トラットリーチ SpA」で、彼はここからさらに「冷房や冷蔵庫が幅広く普及する」ことを見越して1950年代に冷暖房機器や冷蔵庫などの家電を製造販売する「ランボルギーニ・ブルチアトーリ SpA」も設立しています 。

Image:Lamborghini

そして自動車業界への参入のきっかけとなったのは、彼が所有していたフェラーリのクラッチに欠陥があったこと。

これについては以下の2つの説が有力視されています。

- フェルッチョ・ランボルギーニはエンジニアであったので、その欠陥の修正方法をもってエンツォ・フェラーリに会いに行ったが、「トラクター屋はトラクターだけ作ってろ。この成金野郎」と無下に扱われ、そこでフェラーリを超えるクルマを作ってエンツォ・フェラーリを見返そうと考えた

- 自社のトラクター用パーツと同型のクラッチ板がフェラーリにて使用され、しかしフェラーリでは「(同じ部品なのに)トラクター用の数倍の価格で販売されていたことから「これは儲かる」と踏んでスーパーカービジネスに参入した

Image:Lamborghini

なお、「1」の説が最も有名で、ランボルギーニの工場案内スタッフもこの説を対外的に説明しており、一般にはこの話が広く知られているために「ランボルギーニは”打倒フェラーリ”という、世界で最も設立の動機が明らかな自動車メーカー」「ランボルギーニは、フェルッチョ・ランボルギーニの技術者としてのプライドと、既存の高級車への不満、そして個人的な挑戦心という強い感情的な動機に深く根ざして設立された孤高の存在」として知られ、この「打倒フェラーリ」という初期の目標は、ランボルギーニの製品開発において妥協なき性能追求と革新性を推し進める原動力となり、ブランドのDNAに深く刻まれることになったと認識されているわけですね。

ただ、実際には「2」の説が「現実」だと見る向きも多く、というのもフェルッチョ・ランボルギーニは当時もともと「第三のビジネス」を思案中で、そこで「スーパーカーは儲かる」というアイデアが”(クラッチの件によって)降って湧き”、さらにスーパーカーと美女を並べて「ランボルギーニ」を宣伝すれば、既存の「トラクター」「家電」ビジネスもさらに大きく成長させることが可能であると考えたという記載もいくつかの文献で見られるから(実際に、スーパーカーと美女を並べ、エアコンを宣伝したポスターがあるそうだ)。

Image:Lamborghini

-

-

フェラーリ vs ランボルギーニ──永遠のライバル、その魅力と真実

フェラーリとランボルギーニの誕生秘話 フェラーリ創業の背景とモータースポーツへの情熱 フェラーリの誕生は、創業者エンツォ・フェラーリのモータースポーツへの果てない情熱から始まりました。エンツォは、自 ...

続きを見る

さらには「闘牛」エンブレムについても、フェラーリの「跳ね馬」に対抗し制作したものだと言われたり、そしてエンツォ・フェラーリから実際には「丁寧に」断られたものの、フェルッチョ・ランボルギーニは自身のビジネスを有利にするため、「エンツォ・フェラーリに罵られた田舎者が、フェラーリを倒すために立ち上がった」という”美談”を演出したのだという話も聞かれ、よって一般に伝えられる「ランボルギーニの設立」については、フェルッチョ・ランボルギーニの考えた「シナリオ」であったのかもしれません。※実際には不仲ではなく、数回会って意見を交わしたことがあるという話、あるいはフェルッチョ・ランボルギーニはそもそもエンツォ・フェラーリに抗議していないという話もあるが、これは話者の”記憶違い”であるとも見られている

-

-

ランボルギーニの工場はいまも創業当時と同じ場所に建っている!この60年、常に未来を見据えてこういった増改築や拡張がなされてきた

| できることならランボルギーニ創業者にこの姿を見てほしかったものだ | 残念ながら、現在のランボルギーニは創業者一族が一切関与していない さて、ランボルギーニは今年で60年という節目を迎えますが、今 ...

続きを見る

しかしもう一方であるフェラーリの「跳ね馬」の由来についても、「イタリアの撃墜王、フランチェスカ・バラッカの母親から頂戴したもの」という説に疑問を唱える向きも少なくはなく、こちらはこちらでエンツォ・フェラーリが紡ぎ出した美談だとも言われているので、この時代は「より自分を有利に見せるため」男たちが様々な状況を利用することが普通であったのかもしれません(ただ、いずれについても本当ではないかもしれないが、嘘でもないのかもしれない)。

-

-

フェラーリのエンブレム(馬)の由来。「イタリア空軍の撃墜王からもらった」は本当だった?

| 今となっては絶対にわからないナゾ | フェラーリのエンブレムというと「跳ね馬」ですが、この由来については「イタリア空軍の撃墜王(第一次大戦の記録保持者)からもらった」が有力な説とされています。なお ...

続きを見る

さらに「ランボルギーニとフェラーリとの関係」について触れておくべきは「モータースポーツ」で、フェラーリのバックボーンは言うまでもなくモータースポーツ。

そしてランボルギーニは「打倒フェラーリ」を掲げたもののモータースポーツには参入しないというポリシーを掲げており、これはある意味「妙な話」。

ただ、これに関しては、ランボルギーニ創業時、そのV12エンジンを設計を依頼された「元」フェラーリのエンジニア、ジオット・ビッザリーニが「いかにモータースポーツが会社を疲弊させるか」をフェルッチョ・ランボルギーニに説いたことがあるとされ、よってフェルッチョ・ランボルギーニはアウトモビリ・ランボルギーニ設立の趣旨を「フェラーリのように、運転中、助手席のメイクが汗で落ちるようなことがない快適なGTカーを作ること」としたんじゃないかとも考えています。

-

-

フェラーリ250GTO生みの親、そしてランボルギーニを支えたV12エンジン設計者、ジオット・ビッザリーニが96歳で亡くなる。この人なしにスーパーカーの時代はやってこなかった

| 類まれなる才能、そして情熱を持った人物がまた一人失われる | とくにランボルギーニ最初のモデル、350GTからムルシエラゴにまで積まれるV12エンジンを設計した功績は大きい さて、ランボルギーニに ...

続きを見る

そしてもうひとつ触れておかばならないのはその「売り方」で、トニーノ・ランボルギーニは自身の著書の中で、フェルッチョ・ランボルギーニは「フェラーリを見つけると片っ端から公道レースを挑み」、フェラーリを負かすことでその名を高めていった」としたためているので、「ランボルギーニ」の名を轟かせるためにフェラーリを利用したことは間違いなさそうですね。

一方でフェラーリよりも先にミドシップスポーツを市販したり、マルチェロ・ガンディーニ(ベルトーネ)を起用し(当時は珍しかった)直線的なデザインを採用することで視覚的なアピールを最大化したりという試みを行っており、これらは両方とも「フェラーリを悔しがらせた」事例だと言えるかもしれません。

実際のところ、フェラーリはランボルギーニに遅れる形で365BTB/4にてミドシップへと参入し、「ディーノ308GT4」「ディーノ 208 GT4」にてベルトーネによるデザインを導入していますが(さすがにフェラーリブランドのクルマだと、ピニンファリーナとの契約上、ベルトーネにデザインさせることはできなかったのかもしれない)、こういった事実を見るに際し、フェルッチョ・ランボルギーニはエンツォ・フェラーリに一矢報いることに成功したと考えてもいいのかもしれませんね(ただ、その頃にはエンツォ・フェラーリはアウトモビリ・ランボルギーニから手を引いているが)。

初期モデルの登場とスーパーカーの礎

会社設立の翌年にまで話を戻すと、1964年には初の量産市販車である「ランボルギーニ 350GT」の生産と販売を開始。

その数か月前にはコンセプトカー「350 GTV」が発表されるものの、これは量産には至らず、市販化前にエンジンとボディが根本的に変更されています 。

「市販版」350GTは、レース用に設計されたV12エンジンを搭載し、5速トランスミッション、独立懸架式サスペンションを採用するなど、当時としては非常に先進的なクルマであり、「2+1」というレイアウトのデザインも特徴的であった画期的なクルマとしても知られます。

その後、ファミリー向けの2+2レイアウトと高いルーフラインを持つ「400GT」が登場し、ランボルギーニは市場で独自の地位を確立することに。

そして1966年、スーパーカーの先駆けとなる伝説の「Miura(ミウラ)」が登場しますが、このミウラはミッドシップエンジンレイアウトに伴う技術的課題を抱えつつも、その美しいバランスとデザインで見る者を魅了することとなり、1965年11月のトリノでの発表、翌年3月のジュネーブモーターショーでの熱狂的な発表を経て、ランボルギーニの名を世界に轟かせることに成功します。

350GTVから350GTへの迅速な改良、そして革新的なミッドシップモデルであるミウラの登場は、ランボルギーニが創業初期から「革新的なデザインと圧倒的なパフォーマンス」を追求するブランドとしてのアイデンティティを確立したことを明確に示しており、この短期間での開発と革新的なモデル投入の姿勢は、ランボルギーニが単なる(フェラーリの)追随者ではなく、スーパーカー市場のトレンドセッターとしての地位を確立する上で不可欠な要素であったことは想像に難くありません。

ちなみにですが、このミウラは1966年~1972年に750台が製造されたのみで販売を終了していて、しかしその理由については謎が多く、トニーノ・ランボルギーニによれば「あまりに多くのマフィアがミウラを買い求め好んで乗っていたため、これ以上ミウラを販売すれば、ランボルギーニのイメージが悪化することを恐れ」、人気絶頂であったにもかかわらず、フェルッチョ・ランボルギーニが独断でミウラの製造と販売を中止したのだそう。

II. 激動の所有権変遷とブランドの存続

初期の経営危機と所有権の移転

ランボルギーニは、その歴史の中で幾度かの経営危機と所有権の変遷を経験していますが、最初の危機は1971年に訪れます。

同年8月、親会社であるランボルギーニ・トラットリーチ SpAがボリビアでのトラクター購入契約破棄によって資金難に陥り、フェルッチオ・ランボルギーニはトラクター部門の全株をフィアットに、自動車部門の株式51%をスイス人投資家ジョルジュ=アンリ・ロゼッティに売却することに 。※フィアットは1969年にフェラーリの株式のうち50%を取得しているので、この時期フィアットは「フェラーリと(トラクター部門の)ランボルギーニの主要株主」もであった

その後、1974年9月にはオイルショックの影響を受け、ロゼッティの友人であるレイネ・レイマーに残り49%の株式を売却し、創業者フェルッチオ・ランボルギーニは完全にアウトモビリ・ランボルギーニから手を引いてしまいます 。

さらに1978年4月には、BMWから委託されていたM1の生産遅延により契約を破棄され「倒産」の憂き目にあってしまい、この際にはイタリア政府の管理下に置かれる事態にまで発展。

創業者の離脱とそれに続く頻繁な所有権の変遷は、ランボルギーニが初期の成功にもかかわらず、外部環境の変化(石油ショックなど)や大規模な経営戦略の欠如により、本質的な財務基盤の脆弱性を抱えていたことを示唆していますが、これは、スーパーカーというニッチ市場の特性上、外部経済環境の変動に非常に敏感であり、また創業者のカリスマ性に依存した経営からの脱却が困難であったことを物語っています(もしエンツォ・フェラーリが、フェラーリが困難を迎えた時期に、その株式すべてを売り払ってフェラーリを離れていたら、フェラーリもランボルギーニと同じ運命を辿っていたであろう。フィアットはそれを理解しエンツォ・フェラーリにほぼ全権を残したのかもしれない)。

なお、1981年には、フランスの実業家パトリック・ミムランが250万ドルで購入し、事業拡大を推進したものの(この時期にはバイクも発売されている)根本的な回復は望めず、またもやランボルギーニは「身売り先」を探すこととなるわけですね。

-

-

知られざるランボルギーニの事実7つ。「80年代にバイクを発売したことがある」「今までに27車種しか発売してない」「一番高価なモデルはヴェネーノ」など

| ランボルギーニのオーナーは現在のアウディで「8代目」である | それでも一貫してスーパーカーメーカーであり続けたことは称賛に値するだろう さて、コロナ禍にてマクラーレンやアストンマーティンなど多く ...

続きを見る

クライスラー、メガテック時代

自体が大きく動いたのは1987年で、この年にはアメリカの自動車メーカーであるクライスラーがランボルギーニ社を買収 。

ここで特筆すべきは、ランボルギーニの買収を指揮したのが当時クライスラーのCEOであったリー・アイアコッカ。

同氏は1960年代はじめのフォード在籍時、フェラーリを買収しようとして失敗した人物で(この経緯は映画「フォードvsフェラーリ」でも描かれる)、しかし1978年にフォードのCEOにまで上り詰めたものの、フォード2世との確執によって解雇され、その後クライスラーに拾われて「フェラーリからランボルギーニへと矛先を変え」ついにその目的を達成したのだとも考えられます。※リー・アイアコッカはマスタングの生みの親としても知られ、スポーツカー好きとしても有名であった

そしてフェラーリ買収の経緯として映画「フォードvsフェラーリ」の劇中にて語られた通り、リー・アイアコッカは「クルマを売るにはモータースポーツでの成功が不可欠」だと考えていて、この思想のもと、ランボルギーニは創業者の社是に反してF1に参戦するなど、新たな試みを行っています。

クライスラー傘下でのF1参戦は、創業者の「レースには出ない」という社是からの逸脱であり、これは所有権が移ることによって「ブランドの伝統や創業者の哲学よりも、新たな所有者の市場戦略やイメージ戦略が優先されるようになった」ことを明確に示しています。

-

-

【動画】ランボルギーニ製エンジンを搭載し、日本人初の「F1表彰台」を獲得したF1マシン、LC90を見てみよう

| ランボルギーニ製F1エンジンはパワー、サウンドとも当時かなり高い評価を得ていた | ランボルギーニ大阪さんのショールームに飾られている、ランボルギーニ製V12エンジンを搭載したF1マシン、「ローラ ...

続きを見る

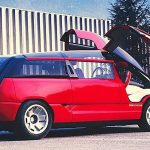

さらにこの傾向を端的に示すのが「ミニバンの試作車(コンセプトカー)制作」や、「ランボルギーニの名を冠したコンパクトカーの製造計画」で、ある意味では「最も積極的な展開を行っていたが、もっとも当初のDNAからブレていた」時代であったのかもしれません。

-

-

こんなコンセプトカーもあった。カウンタックのエンジンとガルウイングドアを持つミニバン「ベルトーネ・ジェネシス・ランボルギーニ」

時代の先を行き過ぎた「スーパーミニバン」 1998年にベルトーネがトリノ・モーターショーにて発表したコンセプトカー、「ベルトーネ・ジェネシス(Bertone Genesis)ランボルギーニ」。 ベルト ...

続きを見る

なお、クライスラー傘下では「ディアブロ」が誕生しているものの(ただしこれは前経営体制から引き継いだプロジェクトを実現したもの)、「バイパー」の開発にランボルギーニを参画させたりといった動きも見られ、クライスラーはランボルギーニを 「単体」として機能させるのではなく、グループ共有の資産として活用するイメージを持っていたように見受けられます。

-

-

ランボルギーニの黒歴史!クライスラー時代に「ランボルギーニの名を使用した、カウンタックっぽいカラーリングのOEM小型車」が企画されていた

| どうやら前クライスラーCEO、リー・アイアコッカが本気で考えていたらしい | 自動車史に残るカーガイの一人、前GM副会長のボブ・ラッツ氏。同氏はBMW、フォード、クライスラー、GMと渡り歩いていま ...

続きを見る

その後1993年10月にはインドネシアの新興財閥であるSedtcoグループのメガテックに譲渡され、ランボルギーニは1994年から1998年までその傘下にありましたが、ここでは「ディアブロのコンポーネントを流用した」ベクターM12なるスーパーカーがメガテックより発売されることに。

-

-

かつてランボルギーニと同じグループだった「ベクター」。アヴェンタドールベースにて”新型”を考えたデザイナーが登場

https://www.flickr.com/photos/110074903@N02/49831941766/in/dateposted-public/ | ベクターW12はランボルギーニ・ディアブ ...

続きを見る

アウディ傘下での再構築とブランド強化

ランボルギーニにとってのもっとも大きな節目が1998年の「フォルクスワーゲン・グループによる買収(当時はアウディ経由にてVWグループがランボルギーニを傘下に収めた)。

ここでアウディはランボルギーニのすべてのプロセスを見直し、”新たなランボルギーニ”を再構築することになるのですが、特筆すべきは、開発や製造をドイツに移管せず、(ランボルギーニ本社にある)サンタアガタに維持したこと 。

アウディは「ランボルギーニはサンタガタにあってはじめてランボルギーニなのである」というブランドの本質を深く理解していたのだと思われ、これまでの親元のように「ランボルギーニのブランド価値を利用してグループ全体にメリットを求める」のではなく、ランボルギーニに自治権を与え、独自の利益を生み出させることによってグループへとお金を落としてもらう方向性を選んだと理解することが可能です。

フォルクスワーゲングループの所有期間通じ(もちろん今もVW傘下である)、もっとも長くCEOを努めたのはシュテファン・ヴィンケルマン氏ですが、同氏はランボルギーニの「イタリアの魂」と「モデナの風土」がブランド価値の源泉であることを深く理解しており、そのためドイツの技術力と組織的安定性を注入しつつ、イタリアンデザインと情熱というランボルギーニ本来の魅力を損なうことなく「アウトモビリ・ランボルギーニ」という企業を強化することができ、これまでのどの親元もなし得なかった「成長」をもたらすことに(生まれ、育ち、学問を収めたのがドイツ、イタリア、アメリカというインターナショナルな人物である)。

ここではムルシエラゴ、ガヤルド、ウラカン、アヴェンタドール、ウルスといったアウディ傘下で生まれた成功モデル群の基盤を形成し、さらにはグループの「電動化」資産を注入したレヴエルト、テメラリオ、ウルスSEを投入することで時代の要求にも対応した先進的な自動車メーカーとしての地位を築いたほか、収益性を向上させることで「より強固なグローバルラグジュアリーブランド」へと押し上げることに成功しています。

なお、2023年頃には同じくVWグループ傘下にある「ブガッティ、ドゥカティ」とともに売却が検討されたこともありますが、その方向性は「撤回」され、現在ランボルギーニはフォルクスワーゲングループにおける「もっとも収益性の高い自動車ブランド」として君臨しています。※ただしブガッティはリマックへと売却されている

ランボルギーニ所有権変遷

| 期間 | 所有者 | 特記事項 |

| 1963年 - 1974年 | フェルッチオ・ランボルギーニ | 創業者。トラクター事業で成功後、自動車事業に参入。「打倒フェラーリ」を掲げ、350GT、ミウラなどを開発。 |

| 1971年 - 1974年 (共同) | ジョルジュ=アンリ・ロゼッティ | トラクター事業の資金難により、フェルッチオが株式51%を売却。 |

| 1974年 - 1978年 | レイネ・レイマー | 石油ショックの影響でロゼッティから株式を取得。 |

| 1978年 - 1981年 | イタリア政府管理下 | BMWとの契約破棄により倒産、政府管理下に置かれる。 |

| 1981年 - 1987年 | パトリック・ミムラン | フランスの実業家が250万ドルで購入し、事業拡大を推進。 |

| 1987年 - 1993年 | クライスラー | アメリカの量産メーカー傘下。F1グランプリへのエンジン供給を開始。 |

| 1993年 - 1998年 | メガテックグループ(インドネシア) | インドネシアの新興財閥傘下。 |

| 1998年 - 現在 | フォルクスワーゲン・グループ(アウディAG) | アウディ傘下となり、ブランド再構築と製品ラインアップの強化が進む。生産拠点をイタリアに維持し、ブランドの独自性を尊重。シュテファン・ヴィンケルマンがCEOに就任 。 |

ランボルギーニ主要モデル年表

| モデル名 | 発表/発売年 | 主な特徴 | 特記事項 |

| 350GTV | 1963年 | コンセプトカー。フランコ・スカリオーネによる独創的なデザイン。 | 量産には至らず、市販化前に変更 。 |

| 350GT | 1964年 | ランボルギーニ初の量産市販車。V12エンジン、5速MT、独立懸架式サスペンション。2+1レイアウト 。 | 市販車メーカーとしての歴史の始まり 。 |

| Miura(ミウラ) | 1966年 | スーパーカーの先駆け。ミッドシップV12エンジン。美しいバランスとデザイン 。 | 世界的スーパースポーツブランドの地位確立の契機 。 |

| Countach(カウンタック) | 1971年 | ウェッジシェイプデザインとシザーズドア。V12エンジン 。 | 約20年間生産された象徴的モデル。LP5000 QV、アニバーサリーなど派生 。 |

| Diablo(ディアブロ) | 1990年 | カウンタックの後継。ガルウィングドア、V12エンジン。アルミニウム・複合素材による軽量化 。 | 闘牛由来の車名の始まり。1999年に固定式ヘッドライトに変更 。 |

| Murciélago(ムルシエラゴ) | 2001年 | ディアブロの後継フラッグシップ。V12モデル最後のマニュアルギアボックス。全車4WD。CAD-CAMシステムでデザイン 。 | アウディ傘下で初のV12フラッグシップ 。 |

| Gallardo(ガヤルド) | 2003年 | ランボルギーニ初のV10エンジン搭載市販車。アウディR8と部品共有。小型で実用性も考慮 。 | V10モデルの成功と多様化を牽引 。 |

| Urus(ウルス) | 2017年 | スーパーSUV(SSUV)。4.0L V8ツインターボエンジン。最高速度305km/h。5人乗り、多用途性 。 | ブランドの市場プレゼンスと収益性を大幅に拡大 。 |

| Aventador(アヴェンタドール) | 2011年 | ムルシエラゴの後継フラッグシップ。V12エンジン。シザーズドア 。 | 伝説の雄牛が名前の由来。 |

| Huracán(ウラカン) | 2014年 | ガヤルドの後継。V10自然吸気エンジン。軽量かつ高強度な新素材。横開きドア 。 | V10モデルの進化と洗練 。 |

| Revuelto(レヴエルト) | 2023年 | 初のプラグインハイブリッドスーパーカー。V12エンジンとモーターの組み合わせ 。 | 「コル・タウリ」計画の象徴。 |

| Temerario(テメラリオ) | 2024年 | ウラカンの後継モデル。V8ツインターボと3基のモーターを組み合わせたハイブリッドシステム 。 | 日常性とスポーツ性能を両立した新世代スーパースポーツ 。 |

III. ランボルギーニのブランド哲学と未来戦略

デザイン哲学と技術革新の継続

ランボルギーニのデザイン哲学は、その歴史を通じて一貫して「革新性」と「アバンギャルド」を追求しており、初期のウェッジシェイプやシザーズドアから現代のモデルに至るまで、その特徴的なスタイリングはブランドのDNAとして継承されています 。

現在のデザイン責任者のミッチャ・ボルカート氏は「ランボルギーニのデザインが機能と運転体験を融合させるものであり、特に六角形(ヘキサゴン)が1960年以降の最も認識しやすいシンボルの一つである」と強調 。

実際のところ、新型テメラリオでは、この六角形モチーフがデイタイムランニングライト、サイドエアインテーク、テールライト、テールパイプなど、あらゆる箇所に用いられていることからも同氏の発言の「重さ」を受け取ることが可能です。

技術革新もまたランボルギーニの核となる要素として知られ、V12、V10といった自然吸気エンジンへのこだわり、ミッドシップレイアウト、軽量化のための複合素材の積極的な採用、そして最新のドライビングダイナミクス制御システムなどが、常に最高のパフォーマンスを追求してきたという事実も。

-

-

またまたランボルギーニ・テメラリオを見てきた。あちこちに隠されている過去モデルとの類似性、テメラリオ内でのデザイン的相似性を探すのがちょっと楽しい

| 近年発表されたスーパーカーの中でも「ここまで芸術点の高い」クルマはないだろう | どんな細部にも全く手を抜かず慎重にデザインがなされている さて、先日はザ・ガーデンオリエンタル大阪にて開催されたラ ...

続きを見る

ランボルギーニはこれまで所有権が頻繁に変わる中でも、これら初期から確立された「アバンギャルドなデザイン」と「妥協なき性能」というブランド哲学を維持しつつ、時代に合わせて技術と製品ラインナップを進化させてきたという歴史を持ちますが、これはランボルギーニが単に過去の栄光に固執するのではなく、その核となるDNAを新しい技術や市場のニーズに合わせて柔軟に解釈し、進化させてきたことを示しています。

そしてこの継続性と適応性こそが、ランボルギーニが激しい競争と変化の自動車業界で生き残り、世界的なアイコンとしての地位を確立できた主要因であると考えていいのかもしれません。

電動化戦略「コル・タウリ」と持続可能な未来

ランボルギーニは、2021年5月18日に、2024年末までに全ラインアップを電動化することを柱とした「コル・タウリ(Cor Tauri)」計画を発表 。

「コル・タウリ」はラテン語で「雄牛の心臓」を意味し、ブランドの心臓部と魂に忠実であり続けることを表し、この計画は以下の3つの段階により構成されています。 ※同時に、おうし座において最も明るい恒星の名でもある

- 第1段階(2021~2022年):内燃機関への賛辞 – ブランドの歴史を象徴する内燃エンジンモデルの開発。※レヴエルト用V12エンジンでこれを達成

- 第2段階(2024年末まで):ハイブリッドへの移行 – 2023年に初のシリーズ量産ハイブリッドモデルを発表し、2024年末までに全ラインアップを電動化(テメラリオの発表によってこれを達成)。2025年初めからCO2排出量50%削減を目指し、4年間で15億ユーロ(約1980億円)を上回る過去最大の投資を行う 。

- 第3段階(2026~2030年):初のフル電動ランボルギーニ – (当時の)ウラカン、アヴェンタドール、ウルスに続く第4のモデルとして、ブランド初のフルEVを発売することを目指す 。このBEVは、2028年に4シーターGTとして発表される予定である(世界情勢によっては発売が伸びる可能性もある) 。

-

-

まったく「ブレない」スーパーカーメーカー、ランボルギーニ。そのモデル名、ボディカラー名、ホイール名などは神話や星座に関係し、こういった由来を持っている

| ランボルギーニのエンブレム自体が「牡牛座」を表している | 設立以降、何度オーナーが変われども星座や神話に由来する名称を一貫して採用してきた さて、現在様々な自動車メーカーがその「命名」について見 ...

続きを見る

この「コル・タウリ」計画は、ランボルギーニがその核となる「自然吸気V12(のみ)」という伝統から脱却し、電動化という自動車業界全体の大きなトレンドに適応しようとする、ブランドの存続と成長に向けた不可欠なパラダイムシフト。

自然吸気V12エンジンはランボルギーニの象徴ではあったものの、厳しさを増す環境規制(CO2排出量削減目標)や、電動化への顧客ニーズの変化に対応するためには、この抜本的な転換が不可欠であったとともに、この戦略は、ブランドの「心臓部」(Cor Tauri)を電動化しても、最高のパフォーマンスとドライビングダイナミクスを維持するという挑戦であり、ランボルギーニが未来のラグジュアリーモビリティ市場において、その独自性と魅力をどのように再定義していくかを示す重要な試金石となります。

市場におけるランボルギーニの独自性と展望

ランボルギーニは、その創業時の経緯から、常に「フェラーリとは異なる、より過激で挑戦的な存在」としての独自性を追求してきましたが、そのデザイン哲学は、機能性と美学を融合させ、六角形などの象徴的なモチーフを継続的に取り入れることで、遠くからでも識別できる唯一無二の存在感を確立しています(カウンタックがその象徴でもある) 。

アウディ傘下での安定した経営と技術的支援は、ランボルギーニがそのイタリアのルーツと情熱を保ちつつ、品質、信頼性、そして市場への適応能力を高めることを可能にしました が、ウルスのようなスーパーSUVの成功は、ニッチなスーパーカー市場を超えて、ブランドの市場プレゼンスと収益性を大きく拡大し、実際に同社の顧客層を大きく拡張して「メジャーブランド」への転換をもたらすことに 。

さらに「コル・タウリ」計画による電動化は、持続可能性へのコミットメントと、未来の自動車産業のトレンドへの対応を示していますが、ハイブリッド化から(今後行われる)フルEVへの移行は、ランボルギーニがその高性能なDNAを次世代のパワートレインでどのように継承し、進化させていくかという挑戦にほかなりません 。

ランボルギーニの歴史は、創業者の情熱から始まり、幾多の経営危機、所有権の変遷、そして市場の変化(SUVトレンド、電動化)に適応しながらも、その核となる「妥協なき性能とアバンギャルドなデザイン」というDNAを維持し続けた回復力の物語であり、これらの出来事は、ランボルギーニが単なる自動車メーカーではなく、常に挑戦と適応を繰り返しながら、そのブランドの本質を再定義し続けてきたことを示しています。

ランボルギーニは、過去の栄光に安住せず、常に未来を見据え、変化を恐れない姿勢によってラグジュアリーカー市場におけるその不朽の地位を確立し、それを維持していますが、これは「我々に必要なのは、小さなバックミラー、そして大きなフロントグラスです(過去よりも未来を見る)」というシュテファン・ヴィンケルマンCEOの言葉に代表されるのかもしれません。

結論

ランボルギーニの不朽の遺産と未来への展望

フェルッチオ・ランボルギーニの個人的な情熱と反骨精神から生まれたアウトモビリ・ランボルギーニ。

激動の所有権変遷を経験しつつ、特にアウディ傘下での再構築は、ランボルギーニがそのイタリアの魂を失うことなく、ドイツの技術力と経営の安定性を獲得する転換点となっており、これによってガヤルド、ウラカン、そしてスーパーSUVのウルスといった成功モデルを生み出し、ブランドの市場プレゼンスを飛躍的に拡大させたといっていいかもしれません。

そして現在、ランボルギーニは「コル・タウリ」計画の下、電動化という自動車業界の大きな潮流に積極的に適応しようとしています。

これは、伝統的な内燃機関の魅力を継承しつつも持続可能な未来に向けて新たな技術的挑戦を行うという、ブランドの未来への強いコミットメントを示しています。

ランボルギーニの歴史は、単なるクルマの進化の物語ではなく、情熱、挑戦、そして変化への適応という”人間の精神の物語”でもあり、その不朽の遺産は、これからも世界の自動車愛好家を魅了し続け、未来のモビリティにおいて新たな伝説を創造してゆくこととなりそうですね。

合わせて読みたい、ランボルギーニ関連投稿

-

-

ランボルギーニの歴史においてディアブロほど数奇な運命を辿ったクルマはないだろう。開発期間を含めると5つの親会社が変わり、カウンタックと現代の成功を結びつける

| ランボルギーニはかつて「ディアブロのみ」しか販売していなかった時期がある | そしてランボルギーニ61年の歴史において、「1車種のみで耐え抜いた」のはディアブロのみである さて、ランボルギーニ・デ ...

続きを見る

-

-

ランボルギーニが新型V12モデル発表を前に過去のV12エンジンを振り返る!この59年にに使用されたV12エンジンはわずか「2世代」、しかし中身は大きく進化していた

| ランボルギーニのV12モデルはもともと「モータースポーツ用」として設計されていた | しかしどういった理由からかモータースポーツには参戦せず、市販モデルに搭載される さて、ランボルギーニは1963 ...

続きを見る

-

-

【未来を見据えたデザイン】ランボルギーニのデザイン責任者が語る「テメラリオ」の美学とレーシングカーからの影響と今後の関係性

| ランボルギーニのデザインは「けして過去を振り返らない」 | ランボルギーニの魅力は「過去にとらわれず新しい時代を切り開く」ところにある ミウラ、カウンタック、ディアブロといったレジェンドを抱えるラ ...

続きを見る