Image:Porsche

| モータースポーツの世界的なブームと超大作の登場 |

まさかF1/エフワンの冒頭でポルシェが大活躍するとは

現在、モータースポーツは世界的なブームを迎えており、その絶好のタイミングでブラッド・ピット主演の超大作『F1/エフワン』がリリースされていますが、これはブラッド・ピット主演作品として史上最高の興行収入を記録するという大ヒットに。

このジョセフ・コシンスキー監督による作品は、その生々しくリアルな映像で観客を圧倒していますが、日本でも公開から数日で洋画興行収入ランキング1位を獲得したことでもわかるとおり、観客席には若い層だけでなく、家族連れの姿も見られ、モータースポーツグッズを身に着けた人々が多く見られたと報じられるほど。

「F1/エフワン」とポルシェとの関係性

「F1/エフワン」大ヒットの理由のひとつとして挙げられるのが「映画史上もっともリアルなレースシーン」ですが、まず冒頭にて観客を引き込むのはデイトナ24時間におけるポルシェとBMWとのアグレッシブなバトル。

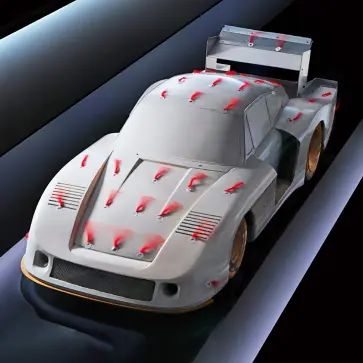

このシーンの迫真のリアルさを実現する上で、カメラの”前と後ろ”で一翼を担ったのがポルシェそのもののサポート、そして元ポルシェワークスドライバーであるパトリック・ロングです。

迫真のリアルを追求:コシンスキー監督のこだわりとポルシェの協力

映画『F1/エフワン』の監督を務めたジョセフ・コシンスキーは、「これまでで最もリアルなレース映画を作りたかった」と語っており、彼は、レースがどれほど過酷で、クルマと人間が肉体的にも精神的にも限界まで追い詰められる「人間のパフォーマンスを融合させた究極の形態」であるかを示そうとした。と述べています。

彼のリアリティへのこだわりは徹底しており、2022年の超大作『トップガン マーヴェリック』でトム・クルーズが実際に戦闘機のコックピットについたのと同様に、今回は俳優が自らレーシングカーのハンドルを握り、時速300キロを超えるスピードや強烈なGフォースをカメラに収める必要があったともコメントし、この難題をクリアするために不可欠であったのがポルシェの協力。

特に、観衆を圧倒するオープニングシーンは、夜のデイトナの急カーブを疾走するポルシェ 911 GT3 Rが主役となっています。

なお、ぼくはまったく前知識がないままに『F1/エフワン』を見たため、まさか冒頭でポルシェ911が登場するとは思っておらず、これは嬉しいサプライズとなったわけですが、このリアルな走行シーンは見事に映画への「導入線」として機能しており、見る人をスクリーンへと引き込むことに成功したのではないかと考えています。※監督が語る通り、この映画で最も印象的なのは(ぼくにとって)この最初の数分間である

「ポルシェのサポートがなければ、デイトナでのあのオープニングシーンを作ることはできなかったでしょう。最初の数分間は、この映画で一番のシーンだ、って言ってくれる人もいます」 — ジョセフ・コシンスキー

コシンスキー監督は20年近くポルシェを愛用する大のクルマ好きであり、10代の頃はレーシングカーのデザイナーになることを夢見ていたそうですが、彼は、F1への復帰を目指す主人公ソニー・ヘイズ(ブラッド・ピット)をストーリーの流れにぴったりの場所で走らせるために、トップレベルの耐久レースであるデイトナを選択。

そして、耐久レース、デザイン、エンジニアリング性能、経験、レースといった様々な要素を象徴するクルマとして、911 GT3 Rとの組み合わせが完璧だったとも述べています。

加えて、レース後の「BMWとのドライバーとの一悶着」「デイトナ24時間優勝者のみに贈られる、どんなにお金を積んでも買えないロレックス・デイトナに関心を示さない」というソニー・ヘイズの態度もまた、この映画全般のテーマでもある「なぜレースを走るのか」という問いに対する答えなのかもしれません。※その意味でも、この冒頭は極めて重要な一幕である

-

-

ロレックス・デイトナには「絶対に”買う”ことができない」シリーズが存在する。デイトナ24時間、ル・マン24時間の勝者にしか贈られないデイトナとは

| この特別なロレックス・デイトナを手に入れるためだけにレースを走るものもあるという | ジェンソン・バトンの目標のひとつもこのデイトナを獲得することである さて、ロレックス・デイトナというとプレミア ...

続きを見る

元ポルシェワークスドライバー、パトリック・ロングの重要な役割

映画の迫真性を支えたもう一人の立役者が、元ポルシェワークスドライバーのパトリック・ロング。

パトリック・ロングは2021年末までワークスドライバーとして活躍し、デイトナでの24時間レース制覇など、現実で輝かしいキャリアを築き上げた人物です。

『F1/エフワン』では、ロング氏がカメラの前(ソニー・ヘイズ役のブラッド・ピットとデイトナのピットストップでバトンタッチするドライバー役)と、カメラの後ろ側(コンサルタント、コーチ役)の両方で活躍し、デイトナでのシーンは、セットではなく、実際に1月に開催される年に一度の伝統のレースを舞台に撮影されています(その後のF1グランプリでのシーンも同様であるが、FIAの全面協力によってなしえた緊迫感の演出である)。

ここではポルシェのカスタマーチームであるWright Motorsportsが、架空のチーム「Chip Hart Racing」を演じ、パトリック・ロングは経験豊富なレーサーとしてディテールまでをも確認し、撮影の現場では彼自身がソニー・ヘイズであるかのように手本を示すべく振る舞ったとされ、彼は、撮影クルーにデイトナの秘密を伝授し、911 GT3 Rのステアリングを握り、俳優やスタントドライバーたちを極限まで鍛え上げることに。

なお、こぼれ話しとしてパトリックロングは「ブラッド・ピットとすぐに意気投合し、ブラッド・ピットがGT3 Rを限界までプッシュする姿から喜びが滲み出ていた」と振り返り、さらにはブラッド・ピットは現在、自身の移動に911ターボ (992) を使用するほど911に惚れ込んでいることについても触れています。

ポルシェファミリーの伝統:経験を次世代へ

今回の例のように、パトリック・ロングが引退後もポルシェと深く関わり、重要なプロジェクトを引き受ける背景には、ポルシェという企業の「ファミリー」としての伝統があるもよう。

「ポルシェは家族です。それぞれの経験を次の世代に渡していく、そんな伝統があります」

— パトリック・ロング

ワークスドライバーとして活躍したトップドライバーたちが引退後、ポルシェで新たな役割を担い、次世代の育成に尽力する伝統があり、パトリック・ロングが『F1/エフワン』でコーチのような役割を引き受けたことも、まさにその伝統の一つである、というわけですね。

モータースポーツ市場動向を踏まえた考察:ブームの背景と『F1/エフワン』の成功

F1ブームの起爆剤:Netflixの影響

映画『F1/エフワン』がモータースポーツ映画として史上トップの興行収入を記録した背景には、世界的なモータースポーツ人気の高まりが考えられ、かつてイギリス的な純粋主義でスタートしたF1は、ショー志向の強いアメリカ市場では人気が今一つであったものの、その後、ファン層が変わり、世界的に幅広く受け入れられるスポーツへと変化しています。

その人気の起爆剤となったのが、Netflixのドキュメンタリー『Formula 1:栄光のグランプリ(Drive to Survive)』だとされ、この番組は、F1チームやドライバーの舞台裏を手に汗握るカメラワークで追い、人間ドラマを描いたことで、ストリーミング視聴が広がる中でブームを巻き起こしています(一部のドライバーに対し、特定イメージを植え付けようとする演習については批判もある)。※2017年に、F1の経営母体がバーニー・エクレストンから、アメリカのリバティ・メディアに移ったことも大きい。それまでのF1は外部へのライセンス供与に否定的であり、メディアとの関わりが薄く閉鎖的であった

実際のところ、ジョセフ・コシンスキー監督もこのドキュメンタリーのファンだといい、特にトップチームではなく、財政的な生き残りをかけて戦う「負け犬チーム」にフォーカスが当てられていた点から、『F1/エフワン』のエキサイティングなプロットが生まれたと振り返っています。

ファン層の多様化と映画の力

モータースポーツのファン層はより若く、多様化しています。

最近の調査によると、特にZ世代の女性の多くがF1に興味を持つようになったという歴史的な変化も起きているといい、つまりかつてのように「モータースポーツは一部のマニアだけのもの」ではなく、それを題材にした映画もまた、「モータースポーツのコアなファンだけが観るもの」ではなくなってきているという現実も。

そしてモータースポーツの人気は、デイトナのバンク角のように右肩上がりの傾向にあり、その力を証明したのが『F1/エフワン』というわけですね。

「この映画は、人々をその存在すら知らなかった世界に没頭させ、新たなファンを生み出しています。これこそが映画の力です」 — ジョセフ・コシンスキー

映画と現実が交錯する新しいコンテンツがメディアを通じて常に生み出され、モータースポーツの「明るい展望」を示している現状がここにあるわけですが、『F1/エフワン』では、マニア向けのサプライズに加え、ルールを知らない人に向けた配慮もなされており、とくにソニー・ヘイズのチームメイトの「母親」という、まったくモータースポーツへの関わりや知識がない人物から見た視点も描かれていて、こういった演出も「多くの人が感情移入をできる」演出なのでしょうね。

モータースポーツ映画 全世界興行収入ランキング (概算)

参考までに、以下は「モータースポーツ/カーレース」を主なテーマとした映画に絞った、推定の全世界興行収入ランキング(アニメ作品を含む)です。

| 順位 | 映画タイトル | 公開年 | 主なテーマ | 全世界興行収入 (概算) | 備考 |

| 1 | F1 | 2025年 | F1 (フォーミュラ1) | 6億2,400万ドル | ブラッド・ピット主演。純粋なレース映画として歴代1位。 |

| 2 | カーズ2 (Cars 2) | 2011年 | 世界グランプリ | 5億5,990万ドル | ピクサーのアニメーション映画。 |

| 3 | カーズ (Cars) | 2006年 | ピストン・カップ (NASCAR類似) | 4億6,200万ドル | ピクサーのアニメーション映画。 |

| 4 | ペガサス2 (Pegasus 2) | 2024年 | ラリー | 4億2,320万ドル | 中国映画。 |

| 5 | カーズ3 (Cars 3) | 2017年 | ピストン・カップ | 3億8,390万ドル | ピクサーのアニメーション映画。 |

| 6 | フォードVSフェラーリ (Ford v Ferrari) | 2019年 | ル・マン24時間耐久レース | 2億2,550万ドル | マット・デイモン、クリスチャン・ベール主演。 |

| 7 | ターボ (Turbo) | 2013年 | インディ500 (アニメ) | 2億830万ドル | ドリームワークスのアニメーション映画。 |

| 8 | グランツーリスモ (Gran Turismo) | 2023年 | GTアカデミー | 1億2,200万ドル | |

| 9 | ラッシュ/友情とプライド (Rush) | 2013年 | F1 (ジェームス・ハント/ニキ・ラウダ) | 9,820万ドル | |

| 10 | デイズ・オブ・サンダー (Days of Thunder) | 1990年 | NASCAR | 8,270万ドル | トム・クルーズ主演。 |

あわせて読みたい、関連投稿

-

-

モータースポーツを彩るナショナルカラーの物語:F1黎明期から現代まで、起源と変遷、そして深遠な理由を徹底解説

| いまや失われつつある「ナショナルカラー」ではあるが | そのナショナルカラーにはこういった起源がある かつてのレーシングカーの車体色には「単なるデザイン以上の意味」があり、たとえばフェラーリの象徴 ...

続きを見る

-

-

ポルシェ911のレストモッド「930 タグ・ターボ・チャンピオンシップ」が3台のみ製造。マクラーレンF1マシン(MP4/2)に搭載されたエンジンをスワップ、車体重量は980kg

| 文字通り「狂気」に支配されたポルシェ911レストモッドであり、これ以上のポルシェ911は存在しないだろう | 使用されるエンジンは「唯一無二」なだけあって価格はプライスレスだと思われる さて、11 ...

続きを見る

-

-

ポルシェ・カレラGTとマクラーレンF1との比較レビュー動画が公開に。レビュワーはカレラGTの開発に深く関わったワルター・ロールその人である

| このマクラーレンF1はBMWのヘリテージ部門が所有する「当時のBMWの所有物だった」車両なのだそう | さすがはワルター・ロール、激重なカレラGTのクラッチを「扱いやすい」と表現する さて、伝説の ...

続きを見る

参照:Porsche