| これまでに発表したコンセプトカー、ワンオフモデルから「市販車へとフィードバック」されるという一つの流れが構築されている |

フラビオ・マンゾーニ氏は「完成された思想を持ち、外部からの影響を受けにくい」人物であると思われる

フェラーリが発表した新型849テスタロッサを見て思ったのが「これまでの(フェラーリのワンオフモデルの要素が色濃く反映されている」ということ。

フェラーリの現在のデザインはフラビオ・マンゾーニ氏(2010年1月就任)が努めていますが、その後フェラーリ社内のデザインセンター「Centro Stile Ferrari(チェントロ・スティーレ・フェラーリ)」が設立され、2013年に発表された「ラ・フェラーリ」は、ピニンファリーナの協力を得ずにフェラーリ社内だけでデザインされた初のモデルです。

つまるところ現在のフェラーリのデザインはフェラーリによってコントロールされているのですが、その中核をなすのがフラビオ・マンゾーニ氏であり、同氏は強い求心力をもってチェントロ・スティーレ、そしてフェラーリを牽引している、という印象を受けています。

-

-

【フェラーリとピニンファリーナの決別】60年の伝統が終焉した理由とは?「当時、我々は唯一自社でデザインを行わない自動車メーカーだった」

| フェラーリとピニンファリーナ:名門タッグの終焉 | フェラーリの革新への意欲:EVと新技術にも挑戦 イタリアのデザインハウス、ピニンファリーナとフェラーリとは長い間密接な提携関係にあり、両者の仲は ...

続きを見る

フラビオ・マンゾーニ氏の「テイスト」が強くフェラーリに現れる

同氏は非常に明確な嗜好(あるいは志向)を持ったデザイナーで、これはフェラーリのように歴史がある自動車メーカーのデザイナーとしては非常に珍しく、というのも歴史がありアイコニックなモデルを持つ自動車メーカーほど「クルマのデザインはこうでなくてはならない」という成約があって自身の個性を発揮できないものですが、フラビオ・マンゾーニ氏の場合はフェラーリという伝説的メーカーの中にあって、存分にその個性を発揮しているように思います。

Image:Ferrari

まず、同氏は2015年に「フェラーリの宇宙船」をデザインしていて、ここにはのちのSF90ストラダーレ(2019年)に採用される「ハンマーヘッド」、そして296GTB(2021年)の「ティートレイ」に通じる要素が見られ、そのカラーや表面は後のワンオフモデル、KC23(2023年)の”液体金属を模した”ボディカラーにも通じているのかもしれません。

-

-

フェラーリの最新ワンオフモデル「KC23」公開。アクティブボディパネル、着脱式ウイングにて「天使から悪魔」へと変化する二面性を持ち、ボディカラーには液体金属を使用

| おそらくはこれまでに製作されたフェラーリのワンオフモデルの中で「もっとも未来的」 | フロントは499P、リアはフェラーリ・ヴィジョン・グランツーリスモにインスパイア さて、フェラーリが「フェラー ...

続きを見る

なお、この「宇宙船」について、「SFへの情熱」から、しかし(フェラーリ公式ではなく)余暇のプロジェクト考案されたものであり、「将来的に地上のスペースが減少し、空を飛ぶ乗り物が必要になる」という考えに基づいたもの。

非公式といえどもフェラーリらしいレッドが用いられ、後のいくつかのモデルに影響を与えたことからも、同氏にとって「強い思い入れがある」「フェラーリと密接にリンクする」作品であることが伺えますが、同氏に彼のSFへの関心や、未来的なデザインへの取り組みがうかがえる興味深い事例です。※この「SF」「未来」は現在に至るまで、フェラーリの重要なキーワードだと言っていい

「ワンオフモデルに採用された意匠が量産モデルに」という流れ

このほか、ワンオフモデルである458 MMスペチアーレ(2016年)の「ラップアラウンドウインドウ」は296GTBにも確認でき、やはり2016年に発表された日本限定少量生産モデル「J50」のサイドアンダーの処理はデイトナSP3(2021年)と共通するもので、やはりJ50に採用された「サイドのブラックライン(オリジナルは288GT、そしてF40だと考えられる)」はその後のいくつかのコンセプトカー(ヴィジョン・グランツーリスモ / 2022年など)、そして(SF90XXストラダーレ / 2023年などの)市販車でも部分的に、あるいは別解釈された意匠として確認可能。

Image:Grantourisomo

J50のサイドはこんな感じで・・・。

Image:Ferrari

デイトナSP3だとこう。

さらに補足しておくと、このブラックラインは最新の「アマルフィ」のフロントとリアにも用いられ、アマルフィではここにセンサーやカメラなどを格納することで「ツルっとした」ルックスを実現することに成功しています。

そして「機能をブラックラインの中に格納する」という考え方が応用されたのが12チリンドリ、F80、849テスタロッサのフロントにある「ブラックバンド」で、これらのクルマではここにヘッドライトが目立たないように格納することで(ヘッドライトという、本来自動車に不可欠なパーツを隠すことで)SFっぽい雰囲気を演出しているわけですね。

Image:Ferrari

フェラーリ ヴィジョン グランツーリスモに話を戻すと、これはフェラーリの未来を示唆する要素をが豊富に盛り込まれたコンセプトカーであり、「前後の盛り上がったフェンダーを、サイドの水平ラインでつなぐ」という要素は後の499P(2022年)や296GTBに、前後の「発光ブレード」はKC23に、ホイールの「ツートンカラー」はその後の多くのモデルに、そして「フロントからリアエンドに至るまでの、パーツや素材にまたがった一直線のライン」は849テスタロッサにも見ることが可能です。

Image:Grantourisomo

-

-

フェラーリが288GTO、F40、F50、エンツォフェラーリ、ラフェラーリ、F80「ビッグシックス」の初期デザインスケッチを公開。市販車ではどう変わったのか

| フェラーリのスーパーカーは文字通り「伝統と革新」の象徴であり、その時代においての「フェラーリ」を体現している | そしてフェラーリのスペシャルモデルは「全て並べてみて」はじめてその考え方を理解でき ...

続きを見る

「エアチャンネル」という考え方

さらに「サイドからエアが入って上に抜ける」構造もデイトナSP3へとキャリーされたデザインですが(ただし出入りの位置は異なる)、このエアチャンネルについては、フラビオ・マンゾーニ氏が発表したコンセプトカー「テンソ(Tenso / 2011年)」にて(おそらく)初めて用いられ、これはのちにプロサングエ(2022年)のフロントフードにも採用されています。

こちらが「テンソ」で・・・。

こちらはプロサングエ(ちょっとわかりにくいが、同じ位置に空気の通り道がある)。

もう少しフェラーリ ヴィジョン グランツーリスモについて言及しておくと、ここでは「異なる素材を融合させ、ひとつのボディシェイプを形作る」「ラインなどで”区切り”を入れることで、その機能を強調したり、デザインを断ち切って新しいラインを発生させる」という手法が用いられていて、これが端的に現れているのがやはり849テスタロッサ。

Image:Ferrari

フロントからリアエンドにかけて連続したプレスラインを持ちつつも、ドアとリアフェンダーとの境界にブラックラインを設けることで「いったん連続性をリセットして」リアフェンダー上のインテークを立ち上げており、同時に「ドアとリアフェンダーとの継ぎ目」という、どのクルマであっても必ず持っているラインが隠されていて、これによって「SF感」が演出されているとも捉えています。※ここは「連続性を重視した」ピニンファリーナとの決定的な相違である

Image:Ferrari

-

-

フェラーリのデザインを一手に引き受けてきたピニンファリーナとは?そのはじまりと現在までの歴史

| ピニンファリーナは創業以来、数々の転機を迎え現在まで存続してきた | 現在、ピニンファリーナは「自動車デザインオフィス」を超えたライフスタイル創造企業である さて、先程は「フェラーリとピニンファリ ...

続きを見る

「ブラックライン」「ブラックバンド」を有効活用

そしてこのブラックラインはリアフェンダーとリアバンパーとの境界にも用いられ、やはり「継ぎ目」を意識させないことで「従来の自動車っぽさ」が消失し、さらにはこのラインの中にフェラーリ伝統の「3本スリット」を組み込むなど、このラインにもなんらかの機能と役割を持たせているわけですね。

Image:Ferrari

ちなみに849テスタロッサのフロント左右にある「ブレード」のようなものはフェラーリ ヴィジョン グランツーリスモ、KC23にも見られたもので、しかしこれらでは「ワンオフ」ということもあってか透過式のクリアパーツが採用されていたものの、その後のデイトナSP3、12チリンドリ、849テスタロッサでは「灯火類として機能しない空力パーツ」へと変更されており、おそらくその理由は「耐久性」「規制(灯火類に関するものや安全性)」に起因するのだと考えています。※フラビオ・マンゾーニ氏としては、やはりこれらを灯火類として活用したかったのだと思われるが、それにはもう少しの技術的進歩、そして時間を要することになるだろう

12チリンドリだとこんな感じで・・・。

アマルフィだとこう(やはり、このブレードをなんとしても光らせたいという努力が見られる)。

-

-

フェラーリがあのテスタロッサを現代に蘇らせる。V8ハイブリッド、1050馬力の「849テスタロッサ」登場

Image:Ferrari | フェラーリによる「テスタロッサ」の商標出願は確かに以前から話題にはなっていたが | 「V12エンジン非搭載」モデルにテスタロッサの名を与えたことは意外である フェラーリ ...

続きを見る

フラビオ・マンゾーニ氏は「完成された」デザイナーである

こういった各モデルの類似性、そして「10年以上の時を経て実現したデザイン」が多数見られることを考慮するに、フラビオ・マンゾーニ氏の中では「自分の考える完成形」があり、そして「とんでもない数のアイデア」を保有しているのだと思われます。

そしてそのアイデアの実現可否は「技術」「規制」にかかっているのだとも考えられ、それらをクリアできた段階で市販車に盛り込まれてゆくのだとも推測可能。

つまり、自分の中において、「高いレベルで」理想のデザイン像が完成されているのだとも考えられ、そしてそのデザインを実現するための探求を欠かさないといった人物でもあり、極めて外部からの影響を受けにくいタイプのクリエイターなのだと推測しています(デザイナーによっては、デザインモチーフそのものを常に探している例もあるが、フラビオ・マンゾーニ氏の場合は”モチーフを探す必要がないほど”自分の中にアイデアやインスピレーションがストックされているのであろう)。

そしてワンオフモデルから市販車へのフィードバックが多いことを考慮すると、まず同氏は「(コンセプトカーなり、顧客向けの)ワンオフモデルにてそのデザインの技術的・構造的実現性を測り」、そこで可能と判断すれば量産車へと取り入れるというプロセスを採用しているのかもしれません。

ワンオフモデルの顧客は「自分のクルマが未来のフェラーリを作る」という実感を得る

この流れは現代のフェラーリにおいて「確立された手法」だと考えてよく、顧客向けのワンオフモデルであれば、その「実験のためのコスト」は顧客が負担するということになりそうではあるものの、そうやって費用を支払った自分のワンオフモデルに採用されたデザインが「後の量産車に採用」されるのであれば、オーナーとしてこれに勝る喜びはなのだと思われ、なぜならば、文字通り「フェラーリへの貢献、そしてフェラーリのサポートという、フェラーリが昔から重視してきた役割をダイレクトに果たしている」から。

現時点でのデザイン的要素をまとめると、ここ最近でフェラーリが採用しそうなデザイン要素は以下の通り。

- 車体前後にわたって貫かれる直線

- 自動車が本来持つパーツや継ぎ目の存在感を消して未来っぽさを出す

- ブラックラインを機能やデザインの”区切り”として使用する

- ブラックラインやブラックバンド内に目立たないよう機能を盛り込む

- あるいは、クルマとして法規的に、安全性上の理由にて必要なものをブラックラインに隠す(消す)

- 全体としての連続性のある、流れるようなライン

- (宇宙船で示したような)曲面と直線との融合

- ヘッドライトやテールランプ、ウインカーを可能な限り隠す

- 可能な限りクルマを構成するパーツ、コンポーネント、ユニットを(素材にかかわらず)統合し、ミニマルを追求する

これに加え、フラビオ・マンゾーニ氏が「採用したい」と考え、しかし技術や規制の壁に阻まれているのが以下の構成要件だと思われます。

- 発光可能な透明のブレードを現在の灯火類に置き換える

- さらにはそのブレードをエアロパーツ、あるいはボディの一部として機能させる

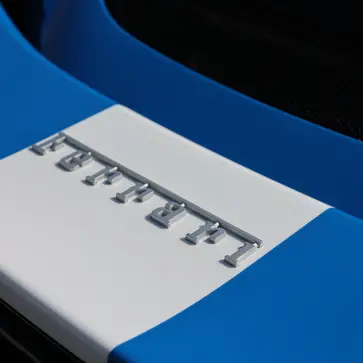

フェラーリ849テスタロッサに採用される「ナゾの」出っ張り

ただ、849テスタロッサの特異性として捉えられるのが(シルエットフォーミュラのような)フロントバンパー下部の「突出した構造」。

Image:Ferrari

これはいままでに同氏が手掛けた作品には見られなかったもので、(ツインテールのように)過去のフェラーリに見られたものでもなく、強いていえば思い出されるのは288GTOくらい(それでも、そこまで出っ張ってない)。

なお、「フロント下部が突き出ている」ワンオフモデルとしては(形状はほとんど異なるものの)KC23、SP-8が存在し、しかしこの「出っ張り」もまたフラビオ・マンゾーニ氏が内に秘める「自身の個性」だとすれば、今後様々な形にて、フェラーリのニューモデルは「フロント下部が出っ張る」のかもしれません。

-

-

フェラーリが最新ワンオフモデル「SP-8」公開。ベースはF8スパイダー、そこへローマや296GTBの要素を盛り込んだ「未来派」デザイン。まるでSF映画に登場しそう

| 現在のフェラーリのチーフデザイナーは「未来」を強く意識することが多いようだ | 同時にフェラーリの伝統を解釈したディティールを盛り込むことも忘れない さて、フェラーリが最新のワンオフモデル、SP- ...

続きを見る

あわせて読みたい、フェラーリ関連投稿

-

-

フェラーリの「塗装」もまた技術とデザインにあわせて進化している。最も現代的な「グレー」「ブラック」の代表色とは

| 近年のフェラーリのボディカラーは全世代とは異なって「大きな抑揚」を持っている | その抑揚を「より美しく見せる」ためのボディカラーも進化中 さて、フェラーリは「ブルー」「グリーン」「ホワイト」「グ ...

続きを見る

-

-

フェラーリ「12チリンドリでは、急進的で破壊的なデザイン手法を採りました。なぜならV12フロントエンジンモデルはいまやパフォーマンス面でのフラッグシップではないからです」

Image:Ferrari | 今やパフォーマンス面だと、V6/V8ミドシップのほうが優れ、パワーにおいてはV8ハイブリッドのほうがV12の上を行く | よってフェラーリはV12フロントエンジンモデル ...

続きを見る

-

-

フェラーリのデザインはこう変化した。1947年の創業時から最新のプロサングエまで、リトラクタブルヘッドライトやハンマーヘッドなどこんな変遷を遂げている【動画】

Gravity | この動画では、短時間でグラフィカルにフェラーリの変遷を見ることが可能となっている | 当然ではあるが、フェラーリのデザインはずいぶん大きな変化を遂げてきた さて、Youtubeチャ ...

続きを見る

参照:Ferrari, designboom, gran-tourismo